【瀬戸内リトリート青凪】2025年春 「自然画家 絵美氏によるアートイベント開催レポート

更新日:2025 - 09 - 01

2025年春、瀬戸内リトリート青凪でアートイベント「LIMITED GALLERY」「SANCTUARY」が開催されました。本企画は、ホテルとアーティストの視点が交わりながら、地域との「共創」を形にした試みです。単なる作品鑑賞にとどまらず、創作の瞬間を訪れる人々と共有し、記憶に残る“つながり”を育む場となりました。その舞台裏を、「青凪」総支配人の下窪、スパセラピストの西田、そして今回のイベントで創作をリードした愛媛を拠点に活動する自然画家・絵美氏にうかがいました。(「LIMITED GALLERY」「SANCTUARY」開催概要)

一通の手紙から始まった物語

──今回のイベント開催には、どのような背景があったのでしょうか?

下窪:青凪はもともと美術館だったという背景を持つ施設です。そうした成り立ちもあり、2025年春のアートコレクション刷新を機に、地域とつながるアート体験を改めてつくり出したいという思いが高まっていました。ただ、イベントありきで動いたというよりも、絵美さんとの出会いが、自然と私たちをイベント開催へと導いてくれたという方が正しいかもしれません。

── 絵美さんとの出会いは、いつ・どんな場面だったのでしょう?

下窪:まだ面識がなかった頃、青凪に届いた一枚のポストカードがきっかけでした。絵美さんがご自身の個展案内を送ってくださったのですが、そのポストカードが強く印象に残っていました。スタッフの間でも「行ける人がいたらぜひ行ってみよう」と話題になり、事務所に貼っていたこともありました。

そして2024年春先、愛媛・内子町で開催されたイベントで、以前青凪に勤務していたスタッフの紹介を通じて絵美さんとつながる機会を得ました。実はそのスタッフは、青凪で働きながら内子町でも活動しており、自身が借りていた古民家で絵美さんが個展を開いたこともあるなど、以前から交流があったようです。彼からの連絡をきっかけに青凪で実際に作品を拝見し、「ぜひご一緒に何かできれば」と声をかけました。さらに同年6月、西田が再び内子町のアートギャラリー「天神館」で絵美さんと出会ったことで、その流れは一気に加速していきました。

「青凪」総支配人・下窪

西田:たまたま別件で「天神館」に行ったとき、巨大な和紙の前で絵を描いていた絵美さんに目を奪われたのです。絵美さんが和紙に向かって描く姿や、整然と並んだ道具、その場に漂う空気に圧倒されました。そのスタイルは、他では見たことのない唯一無二のものでした。

「青凪」スパセラピスト・西田

── 一方、絵美さんは以前から青凪にシンパシーを感じていたと伺いました。

絵美:実は、これまでに青凪へ合計3通の手紙をお送りしています。私にとって青凪は、ずっと「辿り着きたかった場所」でした。私が描きたいと思うものと、青凪が大事にしているものが重なっていると感じていたからです。だからこそ、最初のポストカードには「青凪のみなさんに見てほしい」という想いを込めました。

続く2通目では個展の案内を添えて、そして3通目にお届けしたのが、作品「CARTA(カルタ)」です。スペイン語で“手紙”を意味し、時代や人々、自然や音楽へ「ありがとう」を捧げた青の作品。幼い頃から青は愛の色だと信じてきた私にとって、「CARTA」はまさに“愛の手紙”でした。それから支配人の下窪さんと実際にお会いし、作品を通じて心が通じたとき、「ようやくその時が来た」と感じました。

自然画家・絵美氏

アートの力で”地域に開かれた場”をつくる

── それぞれの想いが結実して実現したアートイベント「LIMITED GALLERY」「SANCTUARY」。どのように設計されたのでしょうか?

下窪:青凪は普段宿泊者限定の“閉じられた空間”ですが、10周年を機に地域にひらかれ、地元の方にも建物の魅力を知っていただきたいと考えていました。そのタイミングでの絵美さんとの出会いは、本当に運命的でした。展示の形式やスタイルも一緒にゼロから考えていくことにしました。

西田:実は四国では、アーティストが作品を発表できる“場”が限られていると感じています。美術館は素晴らしい場所が各地にありますが、ギャラリーの数は少なく、アート鑑賞というエンターテインメントが県外からの訪問者に限られている印象があります。

私自身の主観ではありますが、四国の方々が日常的にアートに触れる機会はまだ多くないのではないかと感じています。だからこそ、ホテルという日常の中にある場を使って、もっと身近にアートと出会える環境をつくれたらと考えました。偶然の出会いから生まれるインスピレーションやお客様との対話を重ねることで、ただの展示ではない、特別な体験を設計していきたいと考えました。

──アーティストとして、今回の制作過程でどんなことを意識しましたか?

絵美: “事前準備をしない”ことを大切にしました。青凪の空気や人、天候、その場の温度に身をゆだね、そこから得るインスピレーションをたよりに自然体で制作に臨みました。お客様には制作現場に自由に入っていただき、間近で作品が生まれる瞬間を見守る。その体験を大切にしました。

西田:通常、アーティストの制作現場は見せるものではありませんが、今回は絵美さん自身が、その空間を惜しみなく開いてくださいました。お客様が作品について語り、それを絵美さんが受け止める場面も多くあり、まさにお客様とアーティストが一緒に作品を“生み出していく”体験となりました。

こうした取り組みが今回自然と形になったのは、信頼関係が土台にあったからです。役割や立場を超えてお互いの個性を尊重できたことで、摩擦の少ない自然体な運営が可能となりました。

制作の現場を開くことで、人々との自然な対話から生まれる体験を大切にした今回のイベント

作品が生まれる瞬間に立ち会う。アートと滞在が溶け合う時間

──お客様が制作現場に立ち会うことで、どのような体験が生まれましたか?

絵美:合計5回にわたって開催した「LIMITED GALLERY」は、ライブペイントから始まりました。10メートルのキャンバスに、筆だけでなく指や手のひら、腕、体全体を使って描く瞬間、空間には言葉にならない緊張感が漂い、訪れた方々が目の前で作品が生まれる様子を見守ってくださいました。またイベント中は、小さな女の子がリラックスして床に寝転びながら絵を描いたり、海外からのお客様が「制作途中でも欲しい」と言ってくださったり、世代や国境を越えたつながりが生まれたことも印象的でした。

イベント中の風景。絵美氏が自ら作品を語り、訪れた方々との交流が多く生まれていった。

ある日、制作現場を見学していたお客様の洋服に、絵の具が付いてしまう出来事がありました。通常であれば「立ち入り禁止」とするような場面ですが、下窪さんはあえて制限を設けず、むしろ“偶然のハプニング”を体験の一部として受け止めました。結果として、お客様にとってもただ鑑賞するだけではなく、作品の生成に身体ごと触れたような忘れがたい思い出となったようです。

下窪:たった一つの出来事で機会を奪うのはもったいないですし、お客様にはイベントで体験するすべてを持ち帰っていただきたいと思いました。青凪は7室しかない小規模なホテルだからこそ、一人一人のお客様に目が届きます。チェックインからチェックアウトまでの約20時間を豊かにすることが、私たちホテルマンの仕事です。今回のイベントも、日常では味わえない偶然の出会いや創作の瞬間に立ち会っていただくことで、滞在価値を高める機会になったと思います。

イベントでの出来事を振り返る3人 (右から)下窪・絵美氏・西田

──イベントを終えた今、どのようなことを感じていますか?

絵美:スタート直前まで、青凪のスタッフの皆さんと共に動きながら、一つ一つベストを尽くしました。喜びも悩みも希望も共有しつつ、「絶対にいいものにする」という覚悟で寄り添ってくださったことで、本当にベストパートナーだと感じました。

3か月にわたる制作で生まれた作品は、まるで自分の意志を持つかのように命を宿しました。完成作品だけでなく、途中の姿も見ていただけたことは、本当にかけがえのない経験です。制作の合間には、世界中の方々とハグや握手を交わし、言葉を超えた交流も生まれました。愛媛の山上に静かに佇む青凪は、世界中から人が訪れ、特別な時間が流れていました。まさにその空間こそが、“SANCTUARY(聖域)”でした。

スタッフ一人一人の名刺に「見えた色」を描き添えるなど、絵美氏の細やかな心遣いは、 ホテルとの信頼関係をさらに深めた。

10周年、その先へ― “体験”と“記憶”のチャレンジ

── 青凪は今年12月、10周年を迎えます。計画していることがあれば教えてください。

西田:10周年を記念して、《RAW フレグランス》(仮称)というリミテッドプロダクトを企画しています。今回のイベントで制作されたアート作品《RAW》と、四国在住の調香師との香りのコラボレーションによる商品です。アートと香りを融合させることで、青凪ブランドの感性価値をさらに高め、訪れた方の記憶や感情に深く残る体験をつくりたいと考えました。香りは五感の中でも特に記憶に残る感覚です。滞在中だけでなく、帰宅後にも青凪での体験を思い出してもらえるようなプロダクトを目指しています。

── 香りのほかにも、構想があると伺いました。

西田:現在企画しているのは、締め縄アートのプロジェクトです。単なる作品展示にとどまらず、その土地や文化の背景、そして作り手の想いを来場者に体験していただけることを重視しています。アートを通じて地域の伝統を現代的に再解釈し、参加者が実際に制作に関わるワークショップや、地域の歴史・文化を学べる機会も設けたいと考えています。

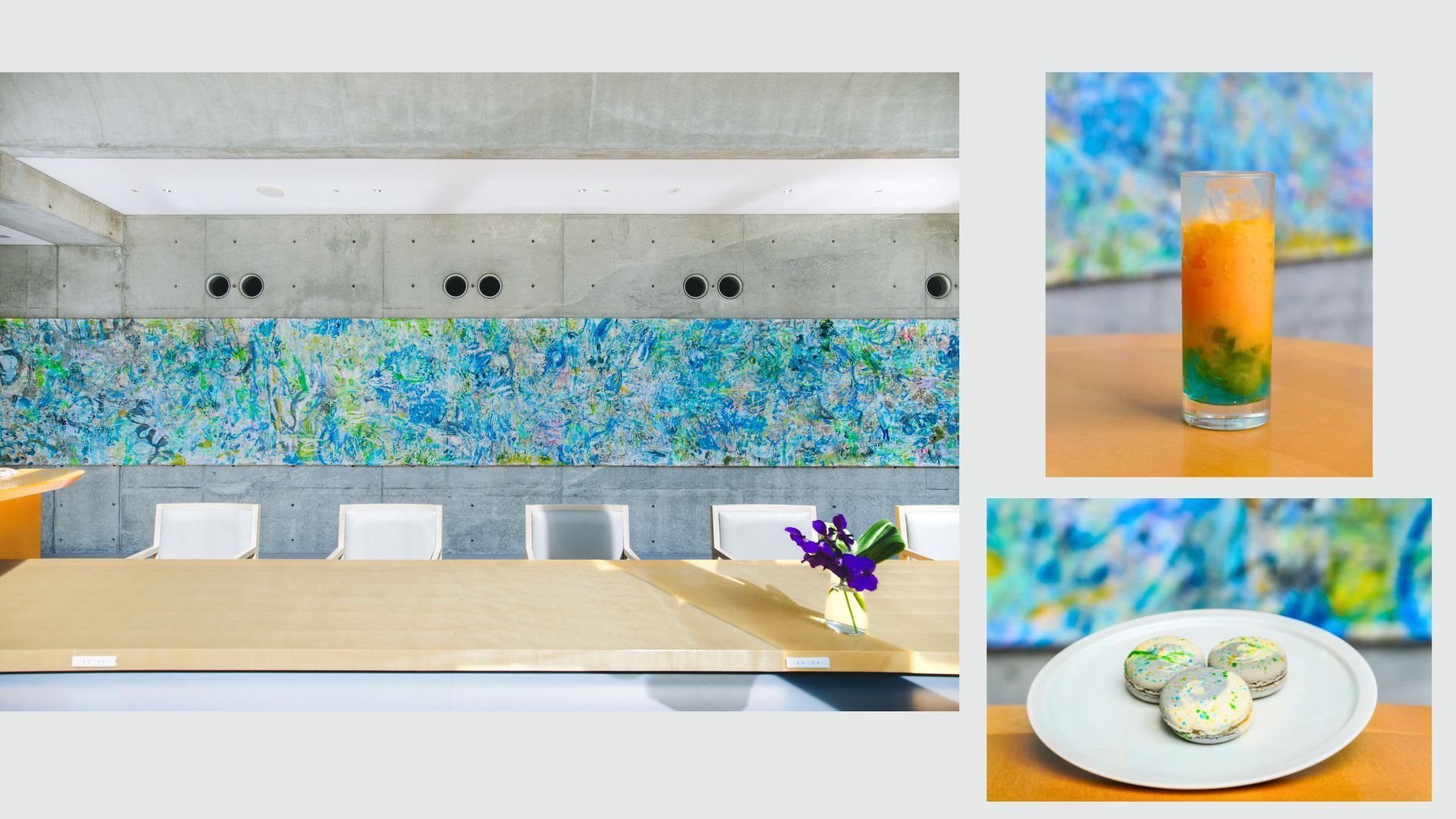

作品「DINING」から着想を得た、夏季限定のドリンクとスイーツを提供する「Floating in Art by the Infinity Pool」も今夏開催された。

温故知新のフィロソフィーのひとつに「光を見つける。磨いて、届ける。」があります。地域の資源や伝統を現代の感性で磨き直し、新しい価値として発信していくことが使命だと感じています。地元の職人やアーティストと連携したワークショップや、地域の祭りと連動したアートプロジェクトなど、地域全体を巻き込んだ取り組みを計画したいです。

──最後に、青凪がこれから目指す姿について教えてください。

下窪:青凪は、ただの文化施設やアート団体ではなく、地域の人々が誇りを持ち、次世代へと受け継いでいける場でありたいと考えています。アートや香り、地域の伝統を通じて、訪れる人の感性や記憶に深く残る体験を提供し、これからも地域とともに歩み続けます。

単なる作品鑑賞にとどまらず、創作の瞬間に立ち会い、作家やスタッフ、訪れた人々と交わる時間の中で生まれる“つながり”を体験できる場となった今回のイベント。地域の風景や人々の息遣い、偶然の出会いが重なり、アートと地域がやさしく響き合う時間が生まれ、関わったすべての人々の記憶に刻まれました。今後も青凪では、アートや香り、地域の伝統を通じた新しい体験の場づくりを進め、訪れる人々と地域がともに育む“共創の時間”を紡ぎ続けていきます。

■瀬戸内リトリート青凪 by 温故知新について

-安藤建築の洗練された空間の中でアートを楽しむ-

一部美術館として公開されていた名建築を、2015年12月に設計者・安藤忠雄氏監修のもとリノベーションし誕生した、全7室オールスイートのスモールラグジュアリーホテル。ホテルのコンセプトは「Minimal Luxury」。安藤建築の洗練された空間の中、館内の随所にアート作品を展示。瀬戸内の旬の素材をふんだんに使用した懐石料理を提供するダイニングのほか、屋内外2つのプール、さらに四国初の本格ホテルスパも完備しています。

<施設概要>

施設名 :瀬戸内リトリート青凪 by 温故知新

所在地 :〒790-2641 愛媛県松山市柳谷794-1

電話番号 :089-977-9500(代表)

客室数 :全7室

アクセス :松山空港から車で約50分 / JR松山駅から車で約35分

松山ICより約40分 / しまなみ海道今治より北条R196経由約70分

羽田空港から松山空港経由で約3時間弱、空港送迎あり(有料)